(本文转载自《孔子学院》中法文对照版2025年第2期/总第82期)

信 天 游

信天游,这个名字听起来就像是一场自由自在的旅行。实际上,它是一种流行于中国西北地区,尤其是陕北的民歌,被称为“黄水黄坡间的灿烂之花”。信天游又称顺天游,顺天而生,信天而唱,它是一种源自心灵的歌声,一种与天地对话的方式。

陕北风土:信天游的摇篮

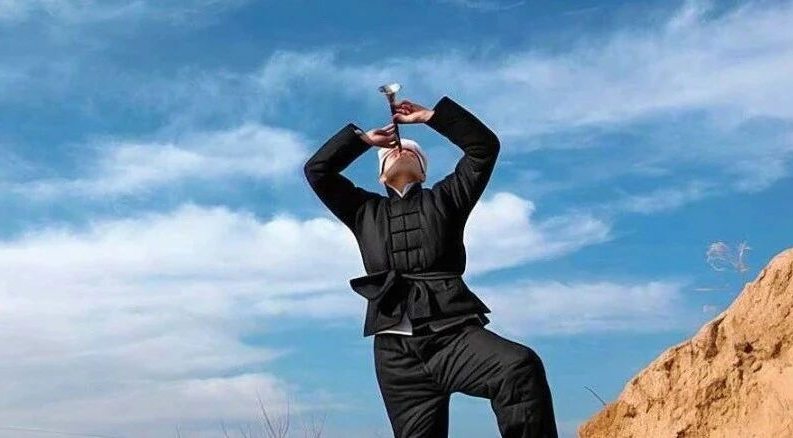

早些年的陕北地区气候干旱,水土流失严重,水旱灾害频发,生活条件艰苦。生活在这里的人们在山上劳作耕耘,行走在险峻的山路和深深的沟壑之间。在繁重而单调的生活中,他们依照自己的生活与习俗,在耕地、放牧、喝酒、过节、盖房、祝寿、嫁娶等生活场景里即兴编唱歌曲,用高亢而悠长的歌声来抒发自己的感情,诉说着对爱情和美好生活的追求和向往。这些歌曲就是信天游,它们反映了陕北人民在艰苦环境中对生活的执着和对命运的抗争。

信天游的旋律奔放开阔,扣人心弦,其风格与陕北沟壑纵横的地貌有着直接的关系。陕北地处黄土高原,山连着山,沟接着沟,当地人习惯于站在坡上、沟底大声呼叫或交谈,为此常把声音拉得很长。这种习惯慢慢演变成为信天游的演唱方式,信天游的演唱也因此充满了力量和激情。

自由韵律:信天游的词曲之美

海德格尔曾说:“语言是存在的家园。”信天游的歌词具有很强的“松弛感”,直接而形象,唱出了陕北人民的生活习俗和情感世界。从爱情、婚姻到反抗压迫、争取自由,内容丰富多彩。

唱爱情,信天游的表达是热辣滚烫的,如《兰花花》所唱:“青线线(那个)蓝线线,蓝格英英(的)采,生下一个兰花花,实实的爱玩人……前晌你死来后晌我兰花花走。”歌词纯朴生动,犀利有力,强烈地表达出兰花花对爱人的深情。在信天游的歌词中,还常常用到“比兴”的艺术手法,即上句以物起兴、借景抒情,为下句具体而真挚的情感作铺垫。比如《兰花花》中先说“青线线”“蓝线线”的美,再引出“兰花花”那让人“爱死”的美,就是一种比兴。

唱乡情,《脚夫调》则是信天游中极具代表性的歌曲。陕北地区土地贫瘠,当地人用骡子或驴等牲畜驮运货物和粮食,赶运的人就是“脚夫”。歌曲深刻表达了脚夫心里的愤恨和对家乡亲人的怀念,以及他们的凄凉、向往和无奈,情感真挚,扣人心弦。

信天游的魅力不仅在于悠扬的旋律和深情的歌词,还在于独特的方言及发音。陕北方言被称为“古汉语的活化石”,它的声调、音韵为信天游增添了无法复制的魅力。诸如“毛眼眼”“绵手手”“明的朗朗”“灰卜塌塌”等词汇生动形象,充满了生活气息。在方言中,“咬”读作“niao”,“山”读作“san”,“下”读作“ha”,而“我”则读作“nge”,“春天”读作“chong天”,“人”常读作“reng”。特别是“我”和“人”,这两个词在陕北方言中的鼻音特色,使得信天游的地域风味更加浓郁。这种方言的发音,不仅让信天游听起来更加地道,也让人一下子就能感受到陕北高原的粗犷与热情。

经典回响:信天游的岁月见证

“东方红,太阳升……”这首亿万中国人熟悉的歌曲《东方红》,就是基于信天游曲调《骑白马》改编而成。这首歌歌词简单、情感真挚、朗朗上口,具有鲜明的时代特色和深厚的历史内涵。1970年4月24日,中国第一颗人造卫星“东方红一号”成功发射,同时也将《东方红》这首具有深厚历史意义的乐曲送上了太空,让它的旋律在宇宙中回响。今天,当我们提起“东方红一号”,不仅会想起那颗在太空中运行的卫星,还会想起那首家喻户晓的《东方红》乐曲,它已成为中国航天史上不可磨灭的记忆。

随着时代的变迁,陕北民歌信天游正以一种全新的面貌呈现在世人面前,它不仅是老一辈艺术家的遗产,更是新一代音乐人的创新舞台。早在20世纪80年代,陕北民歌《信天游》就已受到广场舞大爷大妈的青睐。2020年,一首《火一样的信天游》再次唱进了广场舞的圈子。“生在土窑洞,长在黄土坡,哗啦啦的黄河水从门前流过。爸爸打腰鼓,妈妈扭秧歌,白胡子的老爷爷把那故事说。”在2023年陕西卫视丝路春晚现场,一曲《信天游随想》在新时代的高原上强势归来,黄土高原的信天游让年轻人再次“嗨”起来。

信天游的旋律,就像黄土高原上的风,时而温柔时而强烈,吹拂过每一个陕北人的心田,它记录了这片土地的沧桑,承载着人民的希望和梦想。信天游不仅为我们提供了一种独特的艺术享受,更为我们提供了一种理解和感受陕北人民生活的方式。

MUSIC

♬..♩~ ♫. ♪..

更多精彩内容,欢迎访问《孔子学院》官网获取。