(本文转载自《孔子学院》中法文对照版2025年第2期/总第82期)

青铜,是由铜、锡、铅熔炼而成的合金。刚铸造完成的青铜金光熠熠、耀人眼目,但随着时间的流逝,其表面氧化生锈后呈青绿色,因此得名“青铜”。中国的大型青铜器始于夏朝晚期,到商代涌现大量气势恢宏、纹饰繁缛的青铜器。进入西周、东周时期,出现了一批刻有长篇历史事件文字的青铜器。世人常叹青铜器工艺精美绝伦,但是却鲜有人提及其背后所闪耀的中华人文精神。

说到青铜器,就不得不提渭水之畔的周秦故里——宝鸡。作为西周王朝的发祥地,宝鸡见证了中国青铜文明的鼎盛时期,因出土的青铜器数量之巨、精品之多、铭文之重要,而被誉为“青铜器之乡”。

现存于宝鸡青铜器博物院的何尊,不仅是一件不可多得的艺术珍品,其更重要的价值在于内底所铸的铭文“余其宅兹中国”,这是迄今为止发现的“中国”一词最早的文字记载。何尊也因此具有独特的历史和文化价值,被誉为“镇国之宝”。此外,何尊上“恭德裕天”的表达亦富含深刻的人文意义。“恭德裕天”表明,周成王恭敬地承袭并发扬了武王的德行,以此顺应天命、治理天下。值得注意的是,西周前“德”字尚未出现,仅存在“得”字,意指目光直视前方的路。而在何尊铭文中,“得”字的右下角多了一个“心”,从而演变为今天的“德”字。有人认为,这个“心”象征着民心、民意、民本,是周人从商朝的兴亡之鉴中总结出商王重刑轻民的亡国教训,在立国之始就立下了“爱民”的执政理念。

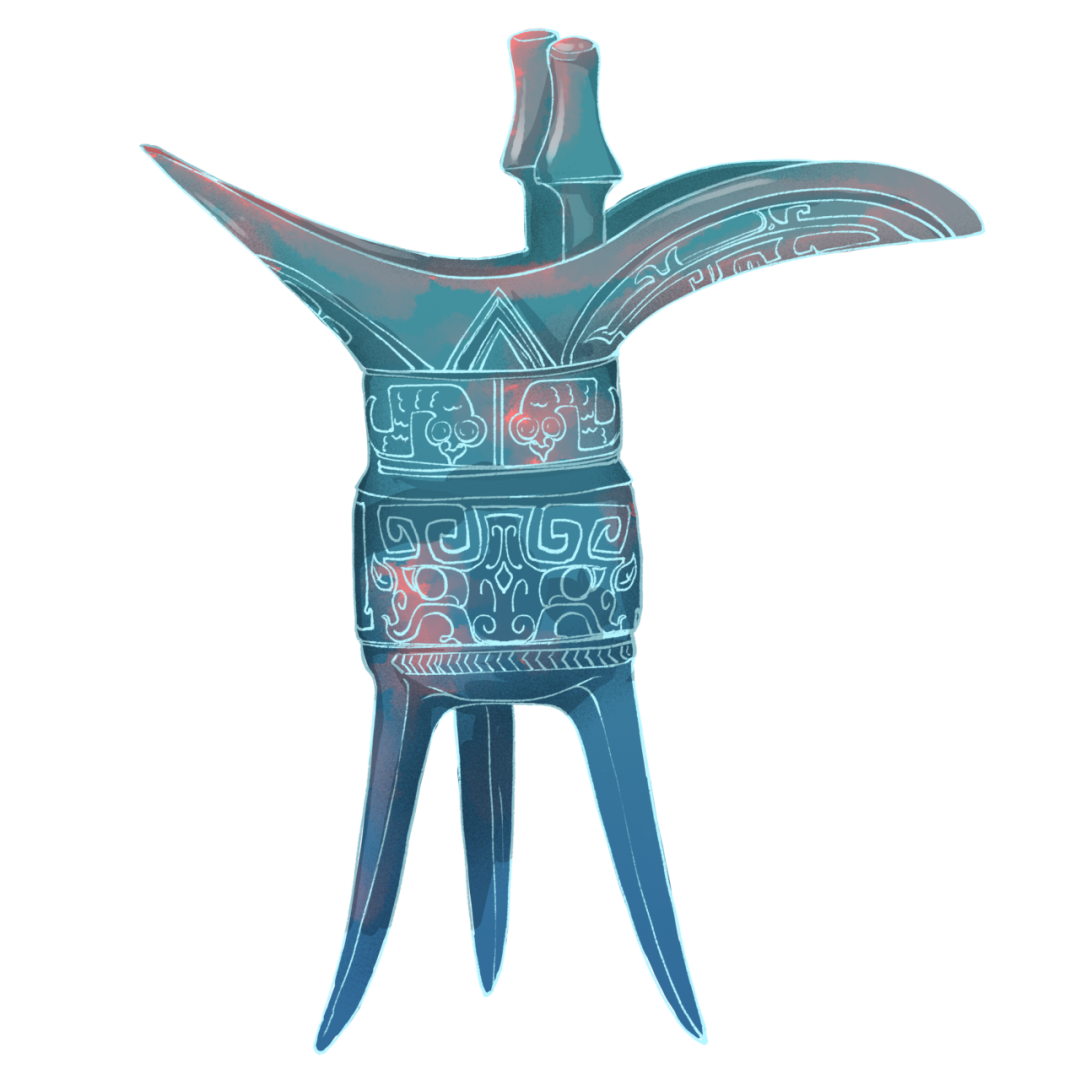

古人称青铜器为“吉金”,主要是因为它们大部分用作祭祀时的礼器,承载着沟通天人、追念先祖的神圣意义。中国人将践行礼仪视作侍奉神明、积累福泽的行为。在践礼行礼的过程中,既要怀有敬天爱人之心,又要遵循亲疏有别、尊卑有序的原则。君子应当像祭祀时使用的青铜鼎一样,时刻端正自己的位置,严守职责和使命,以达成个人道德修养和社会责任。因此,古人,尤其是周朝人,在祭祀和宴飨活动中实行严格的“列鼎制度”:以青铜鼎和青铜簋(ɡuǐ)等食器为核心,根据祭祀者的地位、身份来确定所用鼎簋的数量和规模。其中,鼎用于盛放猪、牛、羊肉等牺牲(为祭祀而宰杀的牲畜),簋则盛放黍稷稻粱。奇数鼎和偶数簋配合使用:天子用九鼎八簋,诸侯用七鼎六簋,卿大夫用五鼎四簋,士用三鼎二簋。守礼遵制是中国礼乐精神的核心,其目的一是使人们对天地祖先怀有敬畏知止之心;二是让人们摆正自己的位置,不要做僭越之事。以此避免灾祸,从而吉祥顺遂。“礼乐制度”也逐渐成为中国人的思想准则和行为规范,中华民族“礼乐之邦”的称号也由此而来。

在这种庄严的礼乐制度下,鼎作为祭祀时最为重要与核心的礼器,具有举足轻重的地位。其重量和体积往往较大,既彰显庄重和权威,又便于存放足量食物以供祭祀或宴飨之用。目前已发现的最大的青铜鼎是现藏于中国国家博物馆的商代晚期青铜器——后母戊鼎(又称司母戊鼎)。该鼎形制宏大、气势雄伟、工艺精湛,鼎身四周铸有精巧的盘龙纹和饕餮纹。饕餮是中国古代传说中贪食的神兽,古人常把它铸于青铜器上,以表达祈求吉祥、丰年足食的美好愿望。

除了鼎,簋也是祭祀礼器中的重要组成部分。㝬(hú)簋,现藏于宝鸡青铜器博物院,是目前发现的商周时期最大的青铜簋。其体型庞大、浑厚典雅,被誉为“簋中之王”。簋体下方有正方形底座,增强了器物的稳重感。圆形的簋身与方形的底座相连,整体造型上圆下方,体现了古人“天圆地方”的宇宙观。

青铜器上的铭文,以实物形式记录了历史本来的面貌,提供了研究古代社会、政治、文化等方面的重要史料。虽然随着时间的流逝,青铜器的光泽会褪去,但它们所承载的文化精神和历史价值却永远不会磨灭。这些青铜器作为礼乐文化的辉煌见证者和记录者,是中华民族悠久历史和灿烂文化的宝贵遗产。